『動画と静止画どっちがいいの!?それぞれのメリットデメリットを徹底解説!』

目次

『自社で広告出稿を検討する際、静止画と動画のどちらの効果が良いのか、悩んだことはありませんか?』■静止画広告

■動画広告

■静止画と動画の使い分け

■まとめ

自社で広告出稿を検討する際、静止画と動画のどちらの効果が良いのか、悩んだことはありませんか?

国内電通グループのデジタル広告領域を牽引する4社(CCI/ D2C/電通/電通デジタル)が2021年2月に発表した「2020年 日本の広告費」の調査結果によると、2021年のビデオ(動画)広告は前年比110.4%と伸長し4,263億円まで拡大すると予測されています。※1

※1:引用元 CCI/ D2C/電通/電通デジタル「2020年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0310-010348.html

このような結果から「動画広告のほうが市場規模が大きく、効果が良いのでは」と思われるかもしれませんが、決してそうではありません。広告出稿する目的・達成したい成果によっては動画よりも静止画の方が適している場合もあり、広告出稿の手段として適しているかの判断は容易ではありません。

そこで今回は、静止画広告・動画広告を出稿するメリット・デメリットを比較していきます。自社の広告での使い分けを検討している方は、参考にしていただければと思います。

■静止画広告

静止画広告は伝えたい情報を瞬時に、一目でターゲットに伝えることができます。特に届けたい情報量が少ないものほど、静止画広告は効果的です。

<メリット>

・制作コストが低く、様々な訴求でのクリエイティブを並行して制作可能

・配置できる要素がサイズ的に限られているため、訴求軸を絞った作り分けがしやすい

・動画のようにシーンの遷移がないため、伝えたいメッセージが常に表示される

・動画広告よりCPC※2を安く抑えられることも可能

<デメリット>

・伝えられる情報量に限りがある

・広告のメッセージが伝わりづらい可能性がある

・CPCを重視しすぎた場合、最終的にがCPA※3が高くなったりやCRV※4が低く可能性がある。

※2:CPC=Cost per Click:1クリック単価。コンテンツがターゲットに表示されて、クリックされるごとに発生する単価

※3:CPA=Cost per Acquisition:顧客獲得単価。コンテンツをターゲットが指定のアクションを行うごとに発生する単価

※4:CVR=Conversion Rate:広告から商品購入や資料請求、会員登録などに至った割合

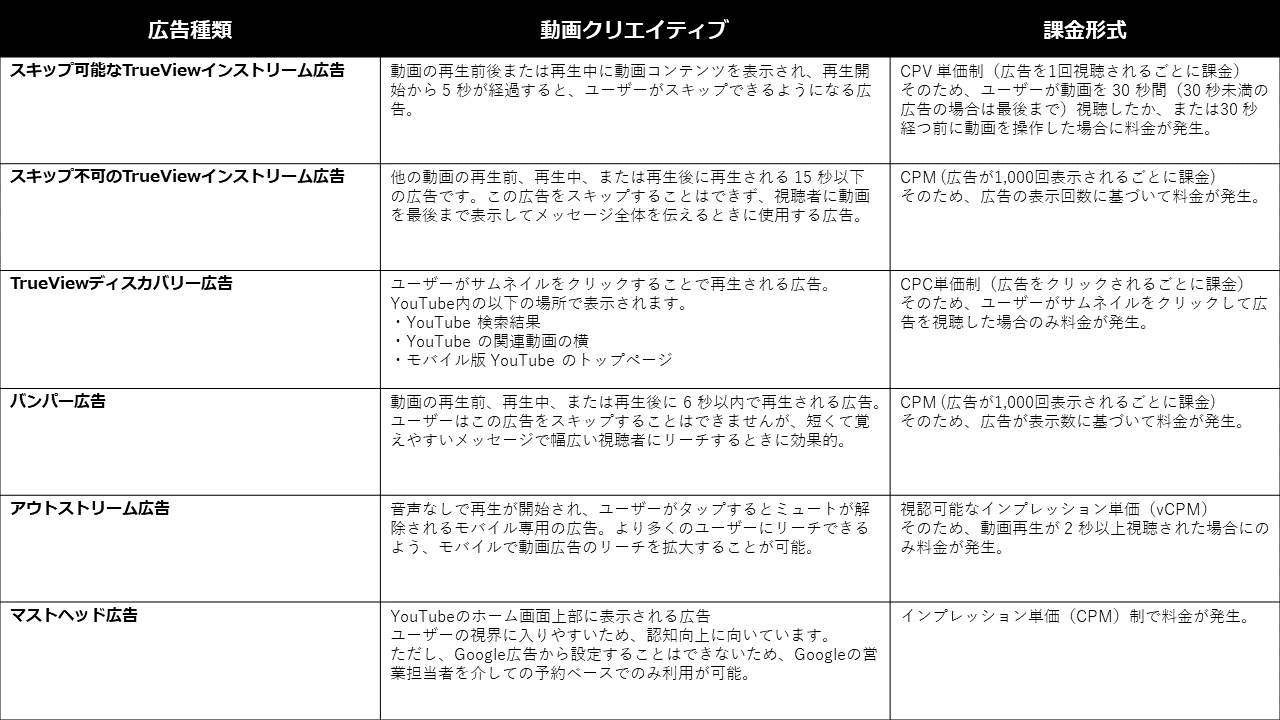

■動画広告

動画広告の最大の特徴と言えば、情報量です。1分間の動画には、180万の言語またはWebサイト3,600ページ分の情報量が詰まっていると言われており、さらにそれらの情報は視覚的、聴覚的に脳に伝わってくるため、その情報を一気読みするよりも情報整理が行いやすく、記憶として残りやすい特徴があると言われています。※5

※5:出典元

VIDEOBREWERY by EPIPHEO / 18 Marketing Statistics And What It Means For Video Marketing より:

1.8 MILLION WORDS:That’s the value of one minute of video, according to Dr. James McQuivey of Forrester Research.

<メリット>

・静止画と比較して、目立ち多くの情報を伝えられる

・動画の内容によって、段階的にユーザーの気持ちを盛り上げることができる

・テキスト制限のルールがないためデザインや表現の幅が広がる

・静止画やスライドショーを動画として扱うことができる

・YouTubeやWEBサイトにも流用できる

・比較的、静止画よりもCPAが低く、CVRが高くなることが多い

<デメリット>

・静止画と比較して、制作コストが高い

・作り込みによっては、制作費だけでなく時間もかかってしまう

・静止画と比較して、作り分けのバリエーションを増やしにくい

・動画を途中から観た場合、ユーザーに十分な内容を伝えられない可能性がある

■静止画と動画の使い分け

まず静止画コンテンツの場合は

・情報量が少ない

・コストをできる限り安く抑えたい

・広く認知拡大してほしい

といったニーズがある際に優先的に検討すると良いでしょう。

一方で、動画コンテンツを優先的に検討する場合は、

・伝えたい情報量が多い

・ブランディング効果を狙いたい

・商品を細部まで紹介したい

・コンバージョン率を大幅に高めたい

といったニーズがある際、ご検討ください。

■まとめ

動画や静止画を目的に合わせて検討すること、広告出稿にかかる費用を最適化しつつ、高い広告効果を生み出すことができます。静止画も動画も、それぞれ素晴らしい特徴をもっているため、それらの特徴を理解した上で、目的にあった効果を最大限に出せるように戦略を考えます。

動画・静止画などの平均相場

また、「エディワークス」では静止画・動画の制作はもちろん、平均相場よりも安くご提供が可能です!広告出稿に関する相談にも対応しております。一度エディワークスの料金体系をご覧ください!